Новости монастыря

Дневник дальнейших событий. Ефрем, митрополит Казанский и Свияжский. Часть III. Икона.

Продолжение. Начало см. в «Митрополит Казанский и Свияжский Ефрем (1606-1613 гг.)», Часть I и Часть II.

Наше знакомство с митрополитом Ефремом удивительным образом продолжилось…

Покинув Петро-Павловский собор, где состоялась моя первая встреча с митрополитом, мы, держа путь, в храм св. Сергия Радонежского на ул. Япеева, рассуждали о том, что у Господа нет ничего случайного. Подумалось, что и нам нужно в меру сил потрудиться, чтобы поделиться с другими этим удивительным знакомством, а для этого подготовить заметку…

Так начался сбор материалов о митрополите Ефреме. Удивительно, но даже дома у меня оказался источник информации – книга Анатолия Михайловича Елдашева «Часовни Казани», в которой была статья про Казанскую «пещерку» – место погребения митрополита. А о. Ермоген, иеромонах Казанско-Богородицкого монастыря, благословил и дал в помощь книгу Е. В. Липакова «Архипастыри Казанские. 1555-2007». Эта книга мне очень помогла. Не могу не упомянуть автора.

Евгений Васильевич Липаков – историк, преподаватель Казанской духовной семинарии, он руководил отделом по канонизации святых Казанской епархии, но в 2012 году в возрасте 53 лет отошел ко Господу. Привожу слова о нем владыки Анастасия: «…У нас в народе ходит пословица, что незаменимых людей нет, но пример Евгения Васильевича полностью опровергает это выражение. Нет, пожалуй, человека, который мог бы заменить его ни в краеведении, ни в истории, ни в епархиальной деятельности. Это был человек, живущий историей, живущий своим делом и полностью предающий себя ему… Многие верующие не знают его имени, но зато имеют возможность молиться святым, над прославлением которых он трудился, … надеюсь, молитвами святых нашей Казанской земли Господь упокоит его душу в селениях праведных»…

Конечно, немало информации я почерпнула в интернете, в том числе из большого доклада о митрополите Ефреме российского историка, публициста Игоря Алексеева. Работа приурочена «к 400-летию освобождения Москвы от польских оккупантов». А на одном из сайтов мною был обнаружен архив издания «Известия по Казанской Епархии» за 1914 год, где в 3-х номерах была опубликована статья Ивана Михайловича Покровского (1865-1941) — доктора церковной истории, профессора Казанской духовной академии «Святитель Ефрем, Митрополит Казанский и Свияжский и его церковно-патриотическая деятельность в смутное время в начале XVII века. (К трёхсотлетию его кончины 26 декабря 1613 года)». Для меня это было послание из прошлого, прикосновение к истории, участие в событиях тех лет.

Так, в результате обработки имеющихся источников появилась окончательная версия для размещения на сайте Казанско-Богородицкого монастыря.

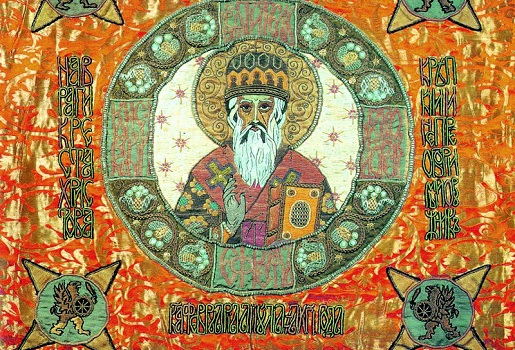

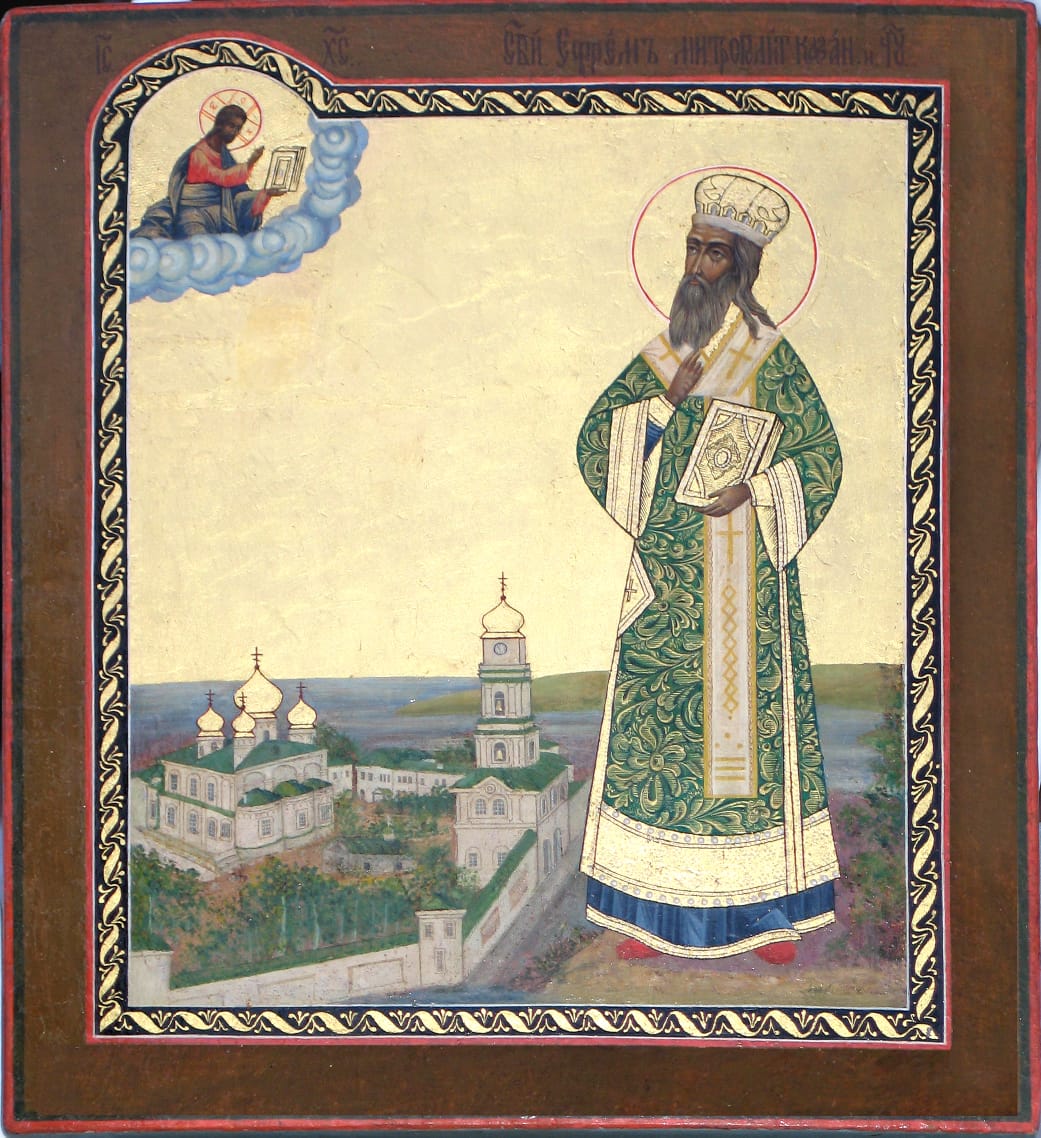

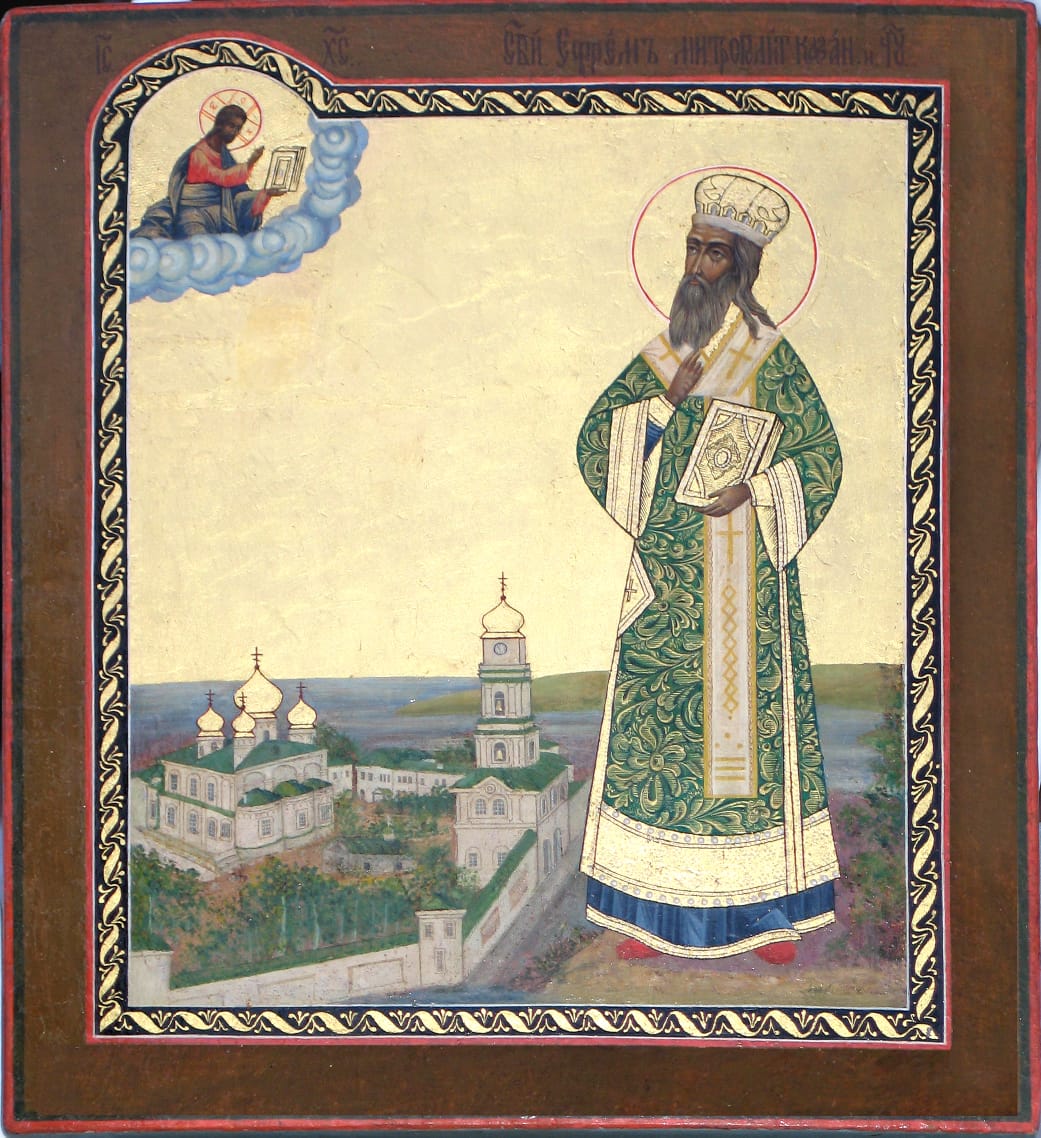

Что касается изображений святителя Ефрема, я нашла только фрагмент со старинной иконы, хранившейся в единоверческой церкви, изображение на хоругви и фото иконы, которая находится на раке с мощами.

В работе Алексеева И. Е. мне встретилась информация, что в газете «Санкт-Петербургские ведомости» от 14 мая 1901 года и в журнале «Деятель» №6-7 за июнь-июль 1901 года была помещена заметка о митрополите Ефреме «Забытое имя», c описанием образа митрополита, имевшегося в Казани:

«Иконописное изображение святителя Ефрема, находится в единоверческой Никольской церкви города Казани; там же имеются изображения преподобных Ионы и Нектария, казанских мучеников: Петра, Стефана и Иоанна и Архиепископа Иерусалимского Епифания (грека); замечательны эти все иконы тем более, что единоверие очень чутко ко всяким новшествам и не допустило бы в своих церквах чего-либо не имеющего строго церковного характера. Эти иконы относятся к началу XVIII в. и расположены так: святой Герман, Архиепископ Казанский, и «святый Ефрем митрополит Казанский и чудотворец»; между ними Образ Святой Троицы. Икона эта принадлежит к 1722г. Второй образ: «святой Епифаний, Архиепископ Иерусалимский в Казани» и «святой мученик Иоанн Казанский», по бокам образа святых Трёх вселенских святителей. Третья икона изображает святого мученика Петра Казанского и святого Мученика Стефана с образом между ними Божией Матери всех скорбящих. Наконец, на четвёртом образе мы видим «преподобных Иону и Нектария, Казанских чудотворцев» с образом посреди них святых Гурия и Варсонофия…».

А в статье у Липакова Е. В. на сайте pravenc.ru приведено подробное описание:

«На правом поле покрытой окладом иконы в верхней части была написана фигура святителя в узорчатом саккосе и омофоре, с палицей на боку, с закрытым Евангелием на левой руке и с благословляющим жестом десницы, поднесенной к груди. Митра составляла часть металлического венца с лучами по краю. Над венцом на окладе была вырезана надпись: «Стый Ефрем митрополит Казанский и чудотворец». На левом поле находилось изображение свт. Германа, архиепископа Казанского.»

Но, как установил прот. Владимир Мухин в ходе изучения материалов для своей работы «Митрополит Казанский и Свияжский Ефрем, венчавший на царство Михаила Федоровича Романова», вышедшей в 1996 году, судьба образа неизвестна, «поскольку вместе с другим имуществом единоверческой общины Никольской церкви она была реквизирована в начале 1930-х гг. сначала в Гохран, затем в Торгсин».

Пусть не этот образ, но мне все же хотелось разыскать какую-либо старинную икону, свидетельствующую о давнем почитании митрополита Ефрема. В ее поисках, я направилась в Иоанно-Предтеченский монастырь, где до этого видела св. Ефрема на иконе Собора Казанских святых. На мои расспросы служитель храма ответил, что икона появилась в монастыре относительно недавно, и, действительно, прочитав памятную надпись и изрядно поупражнявшись в церковно-славянском обозначении чисел, я узнала время написания – сентябрь 1996 года.

Но, Господь сказал: «ищите и обрящете»…

10 августа я собралась на празднование Седмиезерной иконы Божией Матери в Петро-Павловский собор. Там я встретила моих соловецких сопутешественников и прихожанку Казанско-Богородицкого монастыря. Помолившись за Литургией и прославив Матерь Божию, мы спустились в Сретенский храм. Мне не терпелось поделиться тем, что я узнала о митрополите Ефреме, о том, как много сделал он для нашего края, России и Православия. Поклонившись и помолившись у раки мощей святителя, мы отправились по домам.

Выйдя за ворота к машине, я встретила знакомых. Оказалось, что нам по пути. По дороге я было начала рассказывать о митрополите, но выяснилось, что они его давно знают и почитают, и слышали о благодатной помощи по его молитвам, кроме того, они огорчены тем, что он незаслуженно забыт. Мои спутники рассказали о том, что в храме, над ракой с мощами «батюшка хочет повесить икону митрополита». Дивны дела Твоя, Господи! В ответ на мои поиски послал мне нужных людей! Оставалось дело за малым – обратиться в храм, чтобы увидеть икону, сфотографировать и расспросить о ее истории.

В тот день Господь устроил еще одну встречу с этими же попутчиками, и прощаясь, они мне пообещали… подарить небольшую копию этой иконы!

Слава Богу, через некоторое время я получила обещанный подарок. Это была цветная бумажная иконка свт. Ефрема размером 7х8см. Для меня это был «привет» от митрополита и его благословение. Осталось узнать – откуда икона?

У дарителей мне удалось выяснить, что оригинал полученного мною образа – это не современная, а отреставрированная старинная икона. Я попросила, по-возможности, выяснить о том, где находится образ и кому принадлежит… К концу августа заметка была готова и, после получения благословения иерея Антония Ермошина – руководителя Епархиальной комиссии по канонизации святых, терпеливо ожидала размещения на сайте Казанско-Богородицкого монастыря. Но на этом история не закончилась...

Все новости раздела

Новости по теме

Продолжение. Начало см. в «Митрополит Казанский и Свияжский Ефрем (1606-1613 гг.)», Часть I и Часть II.

Наше знакомство с митрополитом Ефремом удивительным образом продолжилось…

Покинув Петро-Павловский собор, где состоялась моя первая встреча с митрополитом, мы, держа путь, в храм св. Сергия Радонежского на ул. Япеева, рассуждали о том, что у Господа нет ничего случайного. Подумалось, что и нам нужно в меру сил потрудиться, чтобы поделиться с другими этим удивительным знакомством, а для этого подготовить заметку…

Так начался сбор материалов о митрополите Ефреме. Удивительно, но даже дома у меня оказался источник информации – книга Анатолия Михайловича Елдашева «Часовни Казани», в которой была статья про Казанскую «пещерку» – место погребения митрополита. А о. Ермоген, иеромонах Казанско-Богородицкого монастыря, благословил и дал в помощь книгу Е. В. Липакова «Архипастыри Казанские. 1555-2007». Эта книга мне очень помогла. Не могу не упомянуть автора.

Евгений Васильевич Липаков – историк, преподаватель Казанской духовной семинарии, он руководил отделом по канонизации святых Казанской епархии, но в 2012 году в возрасте 53 лет отошел ко Господу. Привожу слова о нем владыки Анастасия: «…У нас в народе ходит пословица, что незаменимых людей нет, но пример Евгения Васильевича полностью опровергает это выражение. Нет, пожалуй, человека, который мог бы заменить его ни в краеведении, ни в истории, ни в епархиальной деятельности. Это был человек, живущий историей, живущий своим делом и полностью предающий себя ему… Многие верующие не знают его имени, но зато имеют возможность молиться святым, над прославлением которых он трудился, … надеюсь, молитвами святых нашей Казанской земли Господь упокоит его душу в селениях праведных»…

Конечно, немало информации я почерпнула в интернете, в том числе из большого доклада о митрополите Ефреме российского историка, публициста Игоря Алексеева. Работа приурочена «к 400-летию освобождения Москвы от польских оккупантов». А на одном из сайтов мною был обнаружен архив издания «Известия по Казанской Епархии» за 1914 год, где в 3-х номерах была опубликована статья Ивана Михайловича Покровского (1865-1941) — доктора церковной истории, профессора Казанской духовной академии «Святитель Ефрем, Митрополит Казанский и Свияжский и его церковно-патриотическая деятельность в смутное время в начале XVII века. (К трёхсотлетию его кончины 26 декабря 1613 года)». Для меня это было послание из прошлого, прикосновение к истории, участие в событиях тех лет.

Так, в результате обработки имеющихся источников появилась окончательная версия для размещения на сайте Казанско-Богородицкого монастыря.

Что касается изображений святителя Ефрема, я нашла только фрагмент со старинной иконы, хранившейся в единоверческой церкви, изображение на хоругви и фото иконы, которая находится на раке с мощами.

В работе Алексеева И. Е. мне встретилась информация, что в газете «Санкт-Петербургские ведомости» от 14 мая 1901 года и в журнале «Деятель» №6-7 за июнь-июль 1901 года была помещена заметка о митрополите Ефреме «Забытое имя», c описанием образа митрополита, имевшегося в Казани:

«Иконописное изображение святителя Ефрема, находится в единоверческой Никольской церкви города Казани; там же имеются изображения преподобных Ионы и Нектария, казанских мучеников: Петра, Стефана и Иоанна и Архиепископа Иерусалимского Епифания (грека); замечательны эти все иконы тем более, что единоверие очень чутко ко всяким новшествам и не допустило бы в своих церквах чего-либо не имеющего строго церковного характера. Эти иконы относятся к началу XVIII в. и расположены так: святой Герман, Архиепископ Казанский, и «святый Ефрем митрополит Казанский и чудотворец»; между ними Образ Святой Троицы. Икона эта принадлежит к 1722г. Второй образ: «святой Епифаний, Архиепископ Иерусалимский в Казани» и «святой мученик Иоанн Казанский», по бокам образа святых Трёх вселенских святителей. Третья икона изображает святого мученика Петра Казанского и святого Мученика Стефана с образом между ними Божией Матери всех скорбящих. Наконец, на четвёртом образе мы видим «преподобных Иону и Нектария, Казанских чудотворцев» с образом посреди них святых Гурия и Варсонофия…».

А в статье у Липакова Е. В. на сайте pravenc.ru приведено подробное описание:

«На правом поле покрытой окладом иконы в верхней части была написана фигура святителя в узорчатом саккосе и омофоре, с палицей на боку, с закрытым Евангелием на левой руке и с благословляющим жестом десницы, поднесенной к груди. Митра составляла часть металлического венца с лучами по краю. Над венцом на окладе была вырезана надпись: «Стый Ефрем митрополит Казанский и чудотворец». На левом поле находилось изображение свт. Германа, архиепископа Казанского.»

Но, как установил прот. Владимир Мухин в ходе изучения материалов для своей работы «Митрополит Казанский и Свияжский Ефрем, венчавший на царство Михаила Федоровича Романова», вышедшей в 1996 году, судьба образа неизвестна, «поскольку вместе с другим имуществом единоверческой общины Никольской церкви она была реквизирована в начале 1930-х гг. сначала в Гохран, затем в Торгсин».

Пусть не этот образ, но мне все же хотелось разыскать какую-либо старинную икону, свидетельствующую о давнем почитании митрополита Ефрема. В ее поисках, я направилась в Иоанно-Предтеченский монастырь, где до этого видела св. Ефрема на иконе Собора Казанских святых. На мои расспросы служитель храма ответил, что икона появилась в монастыре относительно недавно, и, действительно, прочитав памятную надпись и изрядно поупражнявшись в церковно-славянском обозначении чисел, я узнала время написания – сентябрь 1996 года.

Но, Господь сказал: «ищите и обрящете»…

10 августа я собралась на празднование Седмиезерной иконы Божией Матери в Петро-Павловский собор. Там я встретила моих соловецких сопутешественников и прихожанку Казанско-Богородицкого монастыря. Помолившись за Литургией и прославив Матерь Божию, мы спустились в Сретенский храм. Мне не терпелось поделиться тем, что я узнала о митрополите Ефреме, о том, как много сделал он для нашего края, России и Православия. Поклонившись и помолившись у раки мощей святителя, мы отправились по домам.

Выйдя за ворота к машине, я встретила знакомых. Оказалось, что нам по пути. По дороге я было начала рассказывать о митрополите, но выяснилось, что они его давно знают и почитают, и слышали о благодатной помощи по его молитвам, кроме того, они огорчены тем, что он незаслуженно забыт. Мои спутники рассказали о том, что в храме, над ракой с мощами «батюшка хочет повесить икону митрополита». Дивны дела Твоя, Господи! В ответ на мои поиски послал мне нужных людей! Оставалось дело за малым – обратиться в храм, чтобы увидеть икону, сфотографировать и расспросить о ее истории.

В тот день Господь устроил еще одну встречу с этими же попутчиками, и прощаясь, они мне пообещали… подарить небольшую копию этой иконы!

Слава Богу, через некоторое время я получила обещанный подарок. Это была цветная бумажная иконка свт. Ефрема размером 7х8см. Для меня это был «привет» от митрополита и его благословение. Осталось узнать – откуда икона?

У дарителей мне удалось выяснить, что оригинал полученного мною образа – это не современная, а отреставрированная старинная икона. Я попросила, по-возможности, выяснить о том, где находится образ и кому принадлежит… К концу августа заметка была готова и, после получения благословения иерея Антония Ермошина – руководителя Епархиальной комиссии по канонизации святых, терпеливо ожидала размещения на сайте Казанско-Богородицкого монастыря. Но на этом история не закончилась...

Новости по теме

Другие новости раздела

Рождество Христово отметили в воскресной школе

Рождественский концерт прошел в минувшее воскресенье в стенах святой обители. После Божественной литургии педагоги воскресной школы, воспитанники, их родители и гости собрались вместе, чтобы разделить радость светлого праздника Рождества Христова.

В Рождественскую ночь митрополит Кирилл совершил праздничную Литургию в Казанском соборе столицы Татарстана

Вечером 7 января 2026 года, в праздник Рождества Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа , митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл в сослужении клириков Казанской епархии совершил великую вечерню в кафедральном соборе Казанской иконы Божией

Популярные новости

В Рождественский сочельник митрополит Кирилл совершил Литургию в Казанском кафедральном соборе

6 января 2026 года, в навечерие Рождества Христова ( Рождественский сочельник ), митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл совершил великую вечерню и Литургию святителя ...

Рождество Христово отметили в воскресной школе

Рождественский концерт прошел в минувшее воскресенье в стенах святой обители. После Божественной литургии педагоги воскресной школы, воспитанники, их родители и гости собрались вместе, чтобы разделить радость светлого праздника Рождества Христова. ...

В канун Недели 30-й по Пятидесятнице митрополит Кирилл совершил всенощное бдение в Казанском кафедральном соборе

Вечером 3 января 2026 года, в канун Недели 30-й по Пятидесятнице, пред Рождеством Христовым, святых отец, митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл совершил всенощное бдение в кафедральном соборе Казанской иконы Божией Матери Казанского ...